编者按

是压力事件导致了抑郁症,还是因为患了抑郁症,导致人处理生活中压力事件的能力降低?哪类压力事件容易引发焦虑症,哪类压力事件容易引发抑郁症?抑郁症患者在性格上有哪些主要特质?关于体内的去甲基肾上腺素、血清素与抑郁症的关系存在着哪些假说?为何从一些人的体型就可以判断出他们患有双相症?

继上一期介绍了什么是抑郁症及其应对的基本方法之后,CIU Kepha学院临床心理辅导硕士项目客座教授陆汝斌教授继续坐客Kepha学院直播间,从社会、性格和生物三个因素介绍抑郁症的病因,敬请关注并转发给有需要的人。

最近我整理了过去发表的关于抑郁症的论文,认真归纳了一下,大约有 80 多篇,接近 90 篇,都是自 1980 年以来发表的。1981 年,我到美国进修,说阴错阳差也可以,或者可以说就是上帝的安排,美国刚刚兴起探讨抑郁症、忧郁症的浪潮,我就刚好赶在那个最风头的时候,也挤进去学忧郁症。我几乎花了十年时间很努力地深入研究抑郁症,十年之后又开始研究酒瘾,其中一种亚型叫作焦虑抑郁型酒瘾。后来我也研究双相症,而其中的抑郁症又有密切联系。如果将酒瘾中的焦虑抑郁型酒瘾以及双相症中与抑郁症有关的研究通通合并在一起,我写了有大概 100 篇或超过 100 篇的文章。

这一次我将简明扼要地讲述抑郁症的病因。由于病因较为复杂,我会讲得稍微慢一些。如果听得不是很清楚,欢迎随时打断提问:“我要问一下。教授,你讲得不清楚。”我会重新讲解,尤其是在涉及药物和病因机制的问题时。

关于抑郁症,我上次提到过,它被誉为 21 世纪的三大黑死病之一,另外两个是癌症和性病。抑郁症之所以被称为三大黑死病之一,原因有三:首先,它的流行率很高;其次,患者的痛苦指数很高;最后,它的自杀比例很高。抑郁症患者终其一生,有 20% 至 25% 曾有过自杀念头,而最终约有 15% 自杀身亡,这个数字相当惊人。每年的十大死亡原因中都有自杀这一项。在这种情况下,抑郁症愈发受到重视。尤其是越战、韩战之后,在亚洲地区,抑郁症的发病率从最初的 8% 多上升到 15%,这确实值得关注。”

抑郁症的病因有哪些?接下来我将介绍抑郁症的病因。所有有关抑郁症的病因可以归纳为三大类:社会因素、性格因素和生物因素。其实,所有精神疾病的病因都包括这三方面:社会因素、性格因素和生物因素。所谓社会因素主要是指压力,性格因素则指每个人不同的个性特点,而生物因素则是指个体的生理特质。

01. 社会因素

1.1 生活中的压力事件

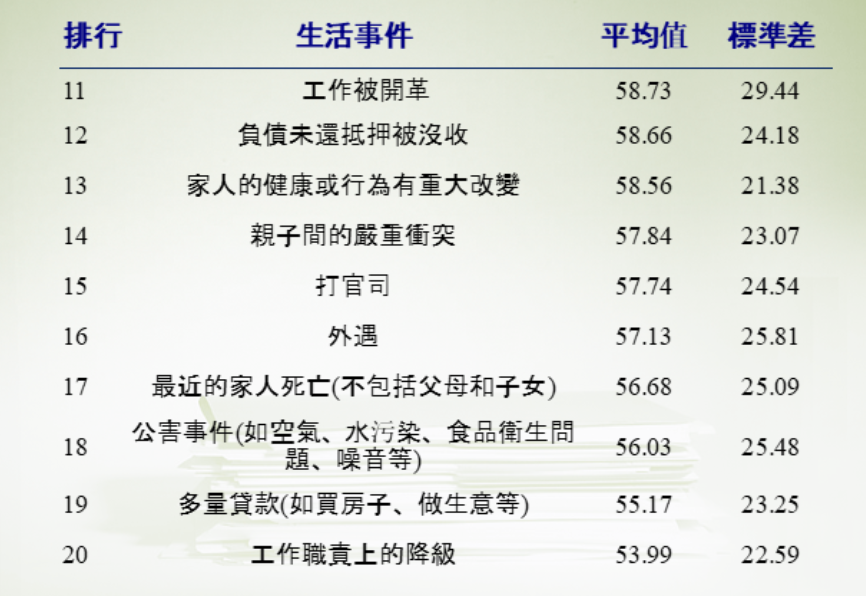

我们先来看社会因素。早在1967年,Holmes和Rahe就设计了一个生活事件量表。我之所以特别指出是1967年,是因为在1970年以前,压力与精神疾病的关系就已非常受学界的重视,特别是生活事件与精神疾病的关联。而如何评估压力对精神健康的影响,则是一个重要的问题。Holmes和Rahe的量表成为了广泛使用的评估工具,虽然它并非唯一,但确实被普遍应用。

我在这里给大家展示一下该量表的内容。后来我在台湾获得许可,将其翻译成62条。最初并不是62条,具体多少条我记不清了,可能是五十多条。表中的平均值是怎么来的呢?假设一个完全健康的人被评为100分,那么当他遇到某一事件时,需要花费多少精力才能恢复正常?量表中就是依据这样的标准来打分的。所以,当时设计这个量表时,目的是提供一个相对合理的评估压力的方法,并且主要评估过去半年的压力事件。

为什么评估半年的压力事件呢?稍后在讲解药物学时大家就会明白。我们给病人用药后,药物需要起码3–6周或6–12周才能起效。有时病人在医院治疗时状态良好,但回家后病情反复,原因在于他们离院太早,药物尚未发挥完全效果,家属就赶快拖着他回家了。所以,一般的压力事件需要评估半年的事件,但突发灾难事件除外,例如战争、空难、地震等。

配偶死亡、子女死亡、父母死亡是最大的压力事件。你可能以为这些事件对每个人的影响都一样,其实不一定。我们曾在城市和乡村地区进行了调查,取样了2,000多人,涵盖台北、台中、高雄等大城市,也包括像澎湖这样的乡村地区。调查由经过培训的学生随机取样,走访家庭并请他们填写生活事件量表。

至于统计学上的标准差,我们这里不详细探讨。一般来说,配偶死亡、子女死亡、父母死亡,事业上的重大失败或破产、重大意外事件、被监禁、经济破产、离婚、分居等,都是比较悲惨的压力事件。

工作被开革了,亲子间严重冲突,打官司,外遇,也是压力事件。工作职责上降级了,也属于压力事件。

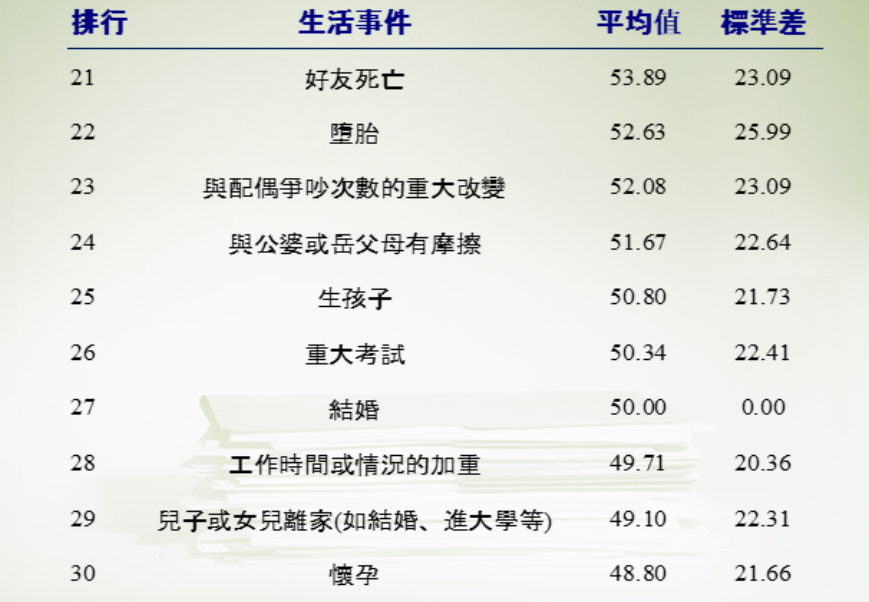

好友死亡,堕胎,也是压力事件。堕胎很麻烦的,连身体激素都要改变。儿子女儿离家,他去结婚了,他进大学了,是否是事件呢?当然是事件!我现在年纪大了,老头子啊,每次看到有年长的人有儿女推着他来,我都抱以非常羡慕的眼光:怎么他还有儿女推着来?我怎么没有?我的儿女都不知跑到哪里去了。我生了两个儿子,通通都嫁给别人了。怀孕不是很高兴吗?不见得,因为怀孕也是压力事件,且压力还不小呢。

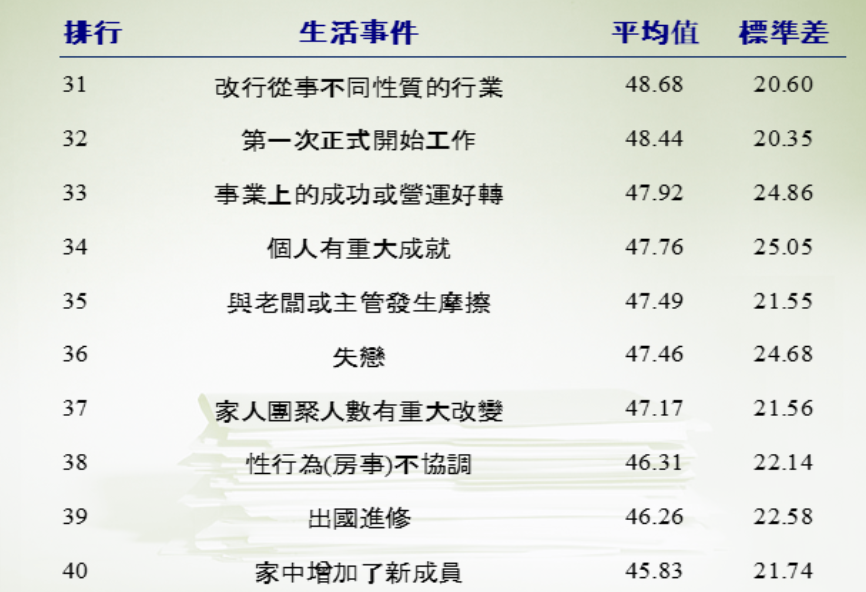

第一次开始工作。第一份工作不是很好吗?是不是压力事件?有重大成就,你今天买一张彩券,中奖了,那张彩券不知道要搁哪里呢?失恋了,出国进修了,家中增加新成员,都是压力事件。今天家里来了一个客人,本来一切都好好的,现在却不知道怎么办,当然是压力事件啦!

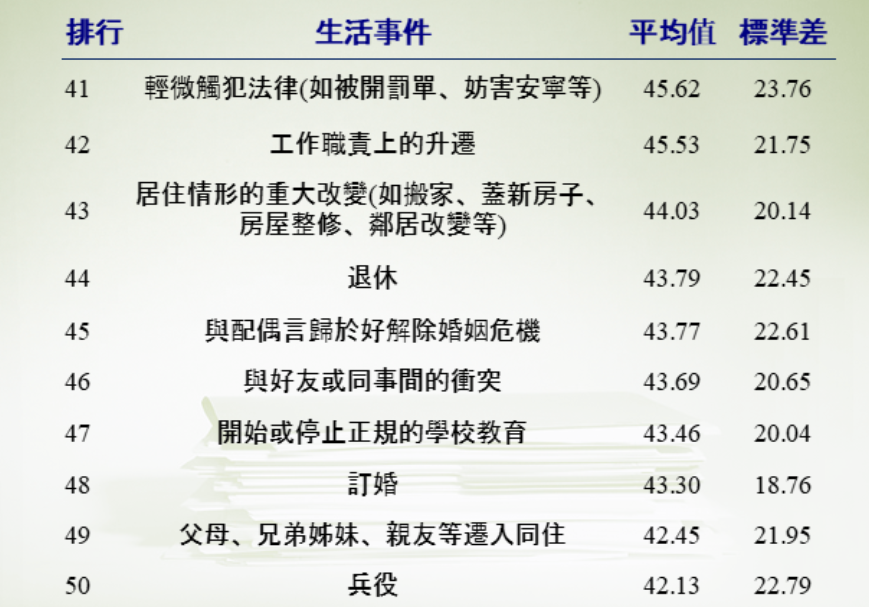

退休了,订婚了,去当兵了,台湾兵役是义务役,所有适龄青年通通要当兵,这些都是压力事件。

放长假,放长假为什么是压力事件?现在很多地方都是礼拜五开始放假,连着礼拜六、礼拜天都放假。礼拜四下午上班就已经漫不经心了,在办公室到处找人。找人干什么?老外就去海滩,老中找人包饺子,打麻将,看武侠小说。晚上看电视,韩剧流行就看韩剧,年轻人看中剧,一看就看到一两点、两三点。第二天睡到自然醒,通常是中午十二点、一两点才起。礼拜六这样,礼拜天也这样。礼拜一就起不来了,所以礼拜一叫 Blue Monday,蓝色的星期一,拖着疲乏的身体,早上又要七点钟起床了。

所以老外无论是出去划船也好,放假也好,露营 camping 也好,在礼拜天的下午通通回家了。他们不会养成这种习惯的。长期假期没有规划好,就会出问题。春节也是如此。我们刚刚放完十一假期,十一长假期间大家天天睡到自然醒。假期结束后不能自然醒的时候,就只能都趴在桌上睡了。这些都是压力事件,压力来自于生活习惯的改变。

1.2 压力事件因素分析

这张量表里总共列出了大概62个事件。我们对这些事件进行了因素分析。因素分析是一种统计方法,我们将这些事件归纳为四大因素。要分析这些事件,有两种方式可以选择:因素分析和项目分析。

因素一、社会因素—重大之丧失

第一个因素是重大的丧失,指那些不喜欢又没有办法避免,又没有办法得到社会支持的事件。例如,亲人死亡,自己破产了,夫妻分居了,好友死亡了,失恋了,这些都是人们不喜欢的,你可以得到谁的支持呢?你又跑去跟谁诉苦啊?我不喜欢,没有办法得到社会支持,又没有办法避免。家里有亲人死亡,怎么避免呢?我故意要让自己破产吗?都不喜欢,又没有办法避免,又没有办法得到社会支持的,这类因素叫做重大的丧失。

因素二、生活情境之变动

第二类,叫生活情境的改变。

过年不是很好吗?穿新衣,穿新裤,拿红包。那我呢?我是发新衣,我什么裤都没有,我是发红包的人哪!这就是我们生活情境的改变。量表中的春节和放长假是同一类的东西,没有办法做很好的调试就会产生压力。年纪大了过春节更麻烦,东家去拜个年,西家去拜个年,一见面第一句话就是:“唉!什么时候结婚?”真是非常麻烦的事情。

儿子女儿离家的时候,也带来生活情境的改变,家里本来很热闹的。我今天早上在看一个老太太,她有个女儿在陪着她。我 74 岁了,老太太 78 岁,还帮她请了个佣人,她说她天天很辛苦,好可怜,天天就在等死。我说你可怜,那我更可怜呢!我两个儿子都嫁给别人了,我身边一个人都没有。你要自己安排好生活嘛!不要安排自己的生活天天就是早上起来等中午,中午等下午,下午等晚上,晚上等睡觉。那当然很可怜了。老年人一个人去租房子,别人会不租给你。我年纪大了我就发现,老年人如果一个人去租房子,别人会上下打量你。我绝对不会拄着我的拐杖去租房子,我那拐杖只在上车的时候用的,别人会让位置给我。我如果拄着拐杖去租房子,别人看到我这样子,不知道哪天在房间里摔一跤就起不来了。老年人是很可怜的,儿子、女儿离家了,好不容易盼到他们回来,很快就又离家了。我儿子说大年初一要跟我们回家,年初二就跟着老婆回娘家了。这些都是生活情境的改变。

第一个因素重大的丧失太多的话,容易得忧郁症、抑郁症。第二个因素生活情境的改变太多了,容易得焦虑症。与好友、同事间发生冲突,容易焦虑。搬家烦死人了,家里不知道多少乱七八糟的东西,房屋要整修,都让人容易焦虑。

因素三、期望中的成果

比如今天中了彩票,得了1亿元,那就麻烦了!本来天天都睡得非常舒服的,今天晚上就睡不舒服了。第一,那张彩券现在要放在哪里?第二,那彩券该怎么办?不知道要不要跟那个伙伴讲,说我今天彩券得了一亿?本来我们是无话不说的。那就很麻烦的事情。经济上突然好转,个人有重大成就。经济情况明显好转,事业上成功,营运好转。突然间升官了,大家都想升官嘛!明天告诉你,让你去当院长,要不要去坐那位置呢?

出国进修。我第一次出国进修非常紧张。走下华航飞机,我最后听到的中文是华航多少多少班机从哪个通道走,我就从那个通道走出来了。我英文很烂,行李是luggage,有 luggage 的人从那边下去,没有行李的从这边走出去。我看不懂什么叫 luggage,很多老外从那个通道走出去,我不知道我有行李应该往那走,就跟着无行李的通道走出去了。这下子麻烦了,走出来就不让我回去了。我一看已经到外面了。我要回去到下面,不会讲英文,在那比手画脚讲了半天,弄了好大一圈,最后才走回提行李的地方,我的行李早就被丢在那个转盘旁边了。出国可以说是出洋相。

因素四、丢面子的事情

预期中的成果容易导致焦虑症,而丢面子的事情,比如负债未还、抵押被没收、外遇、离婚、打官司、堕胎、被革职,都容易导致抑郁症。一般来说,因素一和因素四更容易引发抑郁症,而因素二和因素三则更容易引发焦虑症。这种分类方法很早就提出了。

那么研究的结果是不是这样呢?很早就有人进行了相关研究,早到1970年至2000年,美国精神医学会旗下的《美国精神医学会杂志》(American Journal of Psychiatry)曾对研究压力事件与精神健康的论文优先刊登。这杂志影响因子约在十左右,现在可能更高。1970-2000年的30年间,许多知名学者都在这一领域发表过研究。

1989年,柯慧珍在她的博士论文中发现,抑郁症患者在发病前的半年内,经历的压力事件比正常人高三倍。有人质疑这个发现,按照原因来推结果,认为这可能是因为这个人已经抑郁了,所以更容易出事。就是因为他抑郁了,所以他容易做错事,容易受到处罚。抑郁症患者经历的不喜欢又无法避免且无法获得社会支持的生活压力事件多于非抑郁症患者。

Zimerman 是 DSM (《精神疾病诊断与统计手册》) 从1981年到2000年几次改版的召集人。他认为内因性抑郁症与压力无关,而外因性抑郁症与压力可能有点关系。在后续内容中,我会具体介绍外因性抑郁症与压力可能有点关系是什么意思。关系到底是什么关系?外因到底是什么外因?第一,抑郁症遗传的因素占 40% ~ 50%,所以真正外因性的抑郁症很少。我们也曾研究半年内的“第一类压力事件”,即不喜欢、无法避免的失落事件,要 4 次以上,意思就是家中半年之内要连续死 4 个人。然而,家里死 4 个人不一定会令人都觉得很不高兴,有些人死了你会觉得他终于死了。因此,所以压力事件仅为非内因性忧郁症的脆弱因子。

实际上,在多次研究中,压力与抑郁、焦虑或双相障碍没有很大关系,也无法证实它们有关系。

02. 性格因素

在性格因素方面,有一个非常著名的量表,叫做Beck抑郁量表(BDI)。我们长期使用Beck的BDI量表,但这个量表实际上是20世纪60年代的产物,现在已逐渐被淘汰。针对抑郁症,性格上的三个主要特质常被提及。对于压力,大家是否有疑问呢?目前为止,研究显示压力与抑郁症没有直接的关联,很难找到确凿的因果关系。然而,很多患者往往会认为自己的抑郁症是由某个压力事件引起的,比如“我是因为考试没考好,所以得了抑郁症”或“就是因为离婚,所以得了抑郁症”。实际上,可能正好相反——是因为我抑郁,所以离婚了;因为我抑郁,所以考试没考好。

A.忧郁认知三元素

1、思考方式总是消极的——无用的、不适当的、有病的、没有价值的、没有人要的。

2、目前的经验是消极的解释——他总是失败者。

3、对未来充满了悲观的念头——困境总不会消失的。

举例来说,我住在北京,考上了清华。我就想,我这个破料子我怎么进得了清华?我总是失败者,我现在碰到点倒霉的事情,这件事情总不会消失的。很多住院的患者,尤其是双相情感障碍患者,在情绪低落时老是说“我不行,我不行。”

这种情况类似于电脑的二进制系统,它由0和1组成。如果你曾接触过Fortran编程,应该知道在中型电脑上编写程序时,只需输入010101这样的指令。然而,玩过那个电脑你就晓得,发明键盘的这个人把0和设计得挨得很近,所以整夜赶报告时,可能不小心将0打成了o,自己还不知道。结果,一大排的资料花了一小时终于输完了,中型电脑跑了两个小时,它告诉你error(错误)。我不晓得哪里error,就拼命去查,发现就是其中一个 0和o打错了。发现这电脑好笨呐!0和o不能隔远一点吗?电脑是很笨的,只由 0 跟 1 组成, 01010101,00000110,要么输 0,要么输1。

然而,当我这脑袋瓜的电脑坏了,我只能输 0,不能输 1,我输 1输不进去了,这叫做负面认知。我只能输坏的消息,好的消息输不进去了,这个叫做负面认知。思考的方向是消极的、无用的、不适当的、有病的、没有价值的、没有人要的。我听到任何一件事情一定是坏消息。我收到一封信,还没打开我就想这一定是给我的罚款。我收到学校的一封信,会觉得大概学校是要开除我了。我收到的任何东西,我绝对想这个大概是 0,那个 1 绝对没有。以我目前的经验,我即便最近有个好消息,我考上清华了,也会想:“哎呀!我这种烂货啊,大概读不了三天就完蛋了。”我今天出去找工作,有个好工作给了我,我会想:“他们真的看走眼,怎么找我去?大概一个礼拜就会叫我滚蛋的。”永远是个悲观者。这叫忧郁的负面认知三元素。

B.负面认知架构

负面认知架构,对外界信息的接收是很刻板式的,只能选择负面的、不好的、不利己的信息,仿佛只能输 0 ,不能输 1 。

C.认知错误

指的是毫无根据的推理、断章取义、以偏概全,把不重要事情扩大一切事情都是二分法,自己要负全责。

例如,孩子考完试回家说:“妈妈,我考了第三名。”母亲回答:“你们班只有三个人吗?” 有没有听过这种论调?这种言论就是典型的二分法——不是最好的就是最差的。或者,当历史考试不及格时,便觉得“历史都考不及格,那你这辈子完蛋了。”这就是把不重要的事情夸大。我医事伦理还考过不及格呢!那我是完蛋了吗?在这样的患者看来我早就完蛋了。这是以偏概全。

认知错误这个性格因素也被广泛讨论过,可能约占抑郁症病因的10%。

D. 研究结果

有些学者支持认知偏差的理论,但重复研究往往得不到一致的结果。例如,抑郁症患者在抑郁症的症状缓解后,认知偏差也会随之消失。我们有一个典型的例子,有位病人因做生意失败而来治疗,哭丧着脸,说:“我没有用处了,我居然被一个小伙子骗了 10 万。我做了一辈子生意,结果被个小伙子骗了 10 万。我真邋遢,真笨蛋。”经过5到6周的治疗,好了。我就问他:“你不是被小伙子骗了10万吗?”他轻松地说:“被小伙子骗了 10 万有什么关系?再赚就有了嘛!”可见忧郁症缓解以后,认知偏差也会下降。因此,我们常强调不要在患者来就医时就决定是否给他做心理治疗,因为可能他抑郁症好了的时候,认知偏差就不见了。

内因性抑郁症中的认知偏差可能只是症状之一,而非内因性抑郁症的认知偏差则可能有一定作用。我的博士生柯慧珍于1978年博士毕业,他发现,非内因性抑郁症的认知偏差与性格特质相关,占抑郁症因素的大约10%。因此,认知偏差理论在团体心理治疗中仍然有应用价值。但要注意的一点是,应在病情好转后再进行认知偏差的调整。在抑郁症的急性期,如果对患者进行专业心理治疗,他还要跟你鞠个躬,说:“医生,对不起,我浪费了你时间。”之前我们医院收的很多抑郁症的病人会说:“医生,对不起,我浪费了你的时间,我把白米都吃光了,我是米虫。”所以那个时候若进行过多的心理治疗,反而会加重患者的负面认知。

03. 生物因素

3.1 意外发现的精神科药物

抗抑郁剂的作用是增加去甲基肾上腺素或血清素的水平。内因性抑郁症可能就是由于去甲基肾上腺素或血清素的缺乏引起的。事实上,所有精神科药物的研究基础都源于这一理论。这一理论的起源可以追溯到1972年,当时Snyder在《Science》杂志上发表了一篇重要的文章,题为《药物、神经传导元素与精神分裂》(Drugs, Neurotransmitters, and Schizophrenia)。这是很重要的一篇文章。

为什么记得很清楚是 1972 年呢?是因为1960年,最后一位精神动力学大师Carl Jung,杨格,又译作荣格,去世了。像弗洛伊德、阿德勒、杨格这几个大师,最后一个大师是算到荣格。之后,主流学术界普遍认为精神医学属于哲学范畴,不属于科学,像《Science》和《Nature》这样的科学期刊不刊登与精神医学相关的文章。而1972年,Snyder的这篇文章Drugs, neurotransmitters and schizophrenia则改变了这一现状。他提出了一个观点:精神科药物可以治精神疾病都是在意外发现的。

怎么个意外法呢?例如,有一种用于治疗肺结核的药物,意外地被发现可以治抑郁症。在1950年以前,肺结核病房是建在与人隔绝远一点的山谷里面,让病人在那里等死。1950年就人道一些,把肺结核病房建在山上,空气好一点,让大家在那里“等死”。后来就有一位法国医生来到肺结核病房,他发现病人们并没有哭丧着脸在那咳嗽,反而在病房的一个角落唱歌。他拍下了一张照片,称之为“肺结核病房一角”(The corner of TBS wall)。他就发现这些病人服用了大量单胺氧化酶,一个降血压的药。这种药物并不是为治疗精神病设计的,而是用来降血压的。十年后,研究者们发现该药物实际上作用于神经传导物质,从而推测精神疾病可能与某些神经传导物质不正常有关。所有精神科的理论都是这样推论来的。

1952年的情况也类似,也是个法国医生,莫名其妙地拿一个降血压的药给精神病人吃了。精神病人精神分裂久了会退化,退缩到墙角,那个精神病人吃了这药以后,突然跟他讲:“我还记得我在什么地方有个农场,我要去看一看。” 把他吓一跳。这个降血压药怎么把他治好了?这个药就是氯丙嗪(Chlorpromazine),之后人们发现它能够抑制多巴胺的作用,由此提出了“多巴胺假说”,即精神分裂症可能是由于多巴胺过多引起的。

所有抗抑郁剂的主要功能都是增加大脑中的去甲基肾上腺素和血清素水平。因此,1965年耶鲁大学精神科的Benney和John Davis提出假说:抑郁症是因为脑中去甲基肾上腺素或血清素的缺乏导致的。这一假说的依据如下:第一,抗抑郁剂对内因性抑郁症有快速效果;第二,所有抗抑郁剂的主要作用是增加去甲基肾上腺素或血清素。因此,内因性抑郁症可能是由于大脑中去甲基肾上腺素或血清素的缺乏导致的。这就是抗抑郁剂的假说。

我们先不讨论边缘脑的内容。任何一种药物,如果要诱发抑郁症,它的机制大多与降低去甲基肾上腺素或血清素有关。例如,利血平(reserpine)是一种非常有名的降压药,可以显著降低去甲基肾上腺素和血清素,从而诱发抑郁症。实际上,现在所有的降压药多多少少都可能有诱发抑郁症的副作用。不过,像利血平这种作用强烈的药物现在已经较少使用了。大部分降压药物都会稍微降低去甲基肾上腺素和血清素的水平,因此也可能轻微地增加抑郁的风险。

此外,还有三环类抗抑郁剂和单氨酶氧化剂,它们都能增加去甲基肾上腺素和血清素,因此具有抗抑郁效果。这两种药物的发现也是偶然的,可以说是“瞎猫碰到死老鼠”碰出来的。

于是,从1965年开始,Davis和Benney提出了这个假说:抑郁症可能是由去甲基肾上腺素和血清素水平下降引起的。但这个假说当然存在问题。脑袋瓜子这么大,究竟是哪一部分的去甲基肾上腺素和血清素水平降低才导致抑郁?是整个大脑都降低,还是只有某个区域降低?尽管这一理论自1965年提出以来,学界就一直在寻找证据,但至今也没有找到确凿的支持,也无法证实。后来我就把这个假说推翻了。所有能够降低这两种物质的药物都可能诱发抑郁症,而增加它们的药物则可能治疗抑郁症,因此可以推测抑郁症可能与这两种物质的不足有关,对吧?这个逻辑在当时看来是合理的。同样,如果能够抑制多巴胺的药物可以治疗精神分裂症,那么精神分裂症可能就是由多巴胺过多引起的——不过,这也只是一个假说。至于双相症的病因,目前连假说都没有呢。

如果有人觉得我解释得不清楚,可以直接提出来,说“你这姓陆的乱讲。”大家同意吗?

3.2 遗传

在精神疾病的病因中,体质遗传尤其重要,特别是双相情感障碍(双相症)遗传的因素很高,可以达到60% 至80%。因此,到目前为止,双相症的遗传性已基本无可争议。

早期有一种理论称双相症为“性联显性遗传”,意思是该病基因位于X染色体上,因此女性比男性多出一倍的发病几率,因为女性有两个X染色体。然而,另一些研究提出抑郁症可能是隐性遗传。随着1995年之后基因的解码,发现这些简单的遗传假说都是胡扯八道。

1987年,我在耶鲁大学的导师Ken Kidd在《Science》发表了一篇重要文章,称双相症的基因找到了,在DRD2(多巴胺第二受体)上。1991年我刚刚到耶鲁时,一位内科医生Brown说“不对!我找到了酒瘾的基因在DRD2上。”这引发了激烈的学术争论。耶鲁大学随后发表了大量文章,质疑Brown的研究方法是乱做。Brown的研究确实存在问题,他是把那些喝酒死掉的人挖一些他的组织去进行基因分析,但如何确定死掉的人有酒瘾呢?喝完酒死掉的,撞车死掉的,如何判断这人有酒瘾呢?

但是不管怎么样,酒瘾的基因在 DRD2,双相症的基因也在DRD2,那岂不是笑话吗?然而在1995年至2000年间,随着基因组的解码完成,科学家们发现所有的精神疾病都是由多基因共同作用导致的。争论的根源其实可以追溯到孟德尔。

孟德尔是天主教的一个修士。他那个修士不好好读圣经,在院子里种了很多豌豆。高茎豌豆配矮茎豌豆就变中茎豌豆,红花豌豆配白花豌豆就变成粉红色豌豆,这就叫孟德尔定律, Mendel Rule。所以我们刚开始写关于基因的文章,首先要写“我这个基因的遗传不符合孟德尔定律。”为什么不符合孟德尔定律呢?人除了头发颜色符合孟德尔定律外,其他遗传特征都不符合孟德尔定律。头发之所以符合孟德尔定律,是因为头发只有一个蛋白质,只有一根基因。

高茎豌豆、矮茎豌豆到了 1995 年基因慢慢解码了。解码基因的召集人就是耶鲁大学的Ken Kidd(他叫Kidd K. K.,我们开玩笑称他为“3K党”)。结果显示所有的疾病绝大部分都是多基因作用的结果。例如,与双相症相关的基因有200多个,与酒瘾相关的基因也有200多个。双相症的候选基因有二三十个,酒瘾也一样。因此,一个基因可能同时既是双相症的基因又是酒瘾的基因,完全不矛盾。显性或隐性遗传这样的概念是小学生的书本才这样写的。

3.3 体质

到了1972年,中国学者庄明哲通过临床症状学发现,容易患双相情感障碍的患者往往具有特定的体型特征。这些患者通常为矮胖型,或是肌肉型,表现为垫肩、翘臀、细腿等特征。

我有次在查房时提到过这个发现,之后我们还写了一篇文章来证实这个观察。这一现象的成因与多重基因有关。这些基因使患者从出生时起,体内就存在两种因素:一种是“毒性因子”,另一种是“保护因子”。出生时因为保护因子大于毒性因子,患者那时不会表现出明显的症状,可能只是稍微好动或好静。过于好动可能被误诊为多动症,而过于好静则可能被误诊为自闭症。

随着年龄增长,长到青少年期,女性月经快要来的时候,患者体内的保护因子和毒性因子逐渐接近平衡。当保护因子与毒性因子完全相等时,双相症的症状就会开始显现。因此,我们常看到一些8岁左右的孩子出现症状。因为有这个元素,他体内脂肪和糖类的代谢使得这些患者变成这样的体型。他们有个很明显的特征就是翘臀,患者到50几岁甚至60几岁仍然保持这个特征,不受地心引力的影响。腿越细,体型特征越明显。他们从我眼前一走过去我就晓得他们有双相症。

我们做过研究,发现这种体型在20岁以前预测非常准确,但20岁以后由于饮食习惯的影响,准确性可能有所下降。尤其在观察患者侧面体型时,可以发现细腿和翘臀的特征明显。即便患者体态较胖,翘臀的特征仍然存在,有的因为胖,翘臀看不太出来,但如果把裤子折起来会看到也是翘臀,臀部不会因体重而下垂。一般像他那么胖的,臀早就掉下来了。

这一现象早在1972年被庄明哲发现,但他不知道怎样解释。2004至2005年间,我们的研究团队进一步探索了这一现象,发现这种体型特征可能源于脂肪代谢高于糖类代谢。由于这种代谢特征,患者容易出现高血糖,最终可能发展为2型糖尿病。他们尿酸也会过高,因为脂肪的代谢要大于糖类的代谢。在20岁以前,这种体型特征较为标准,而20岁以后,患者会大大受饮食的影响,若拼命吃一些甜食,预测准确性会降低。无论如何,这类患者往往具有明显的垫肩。

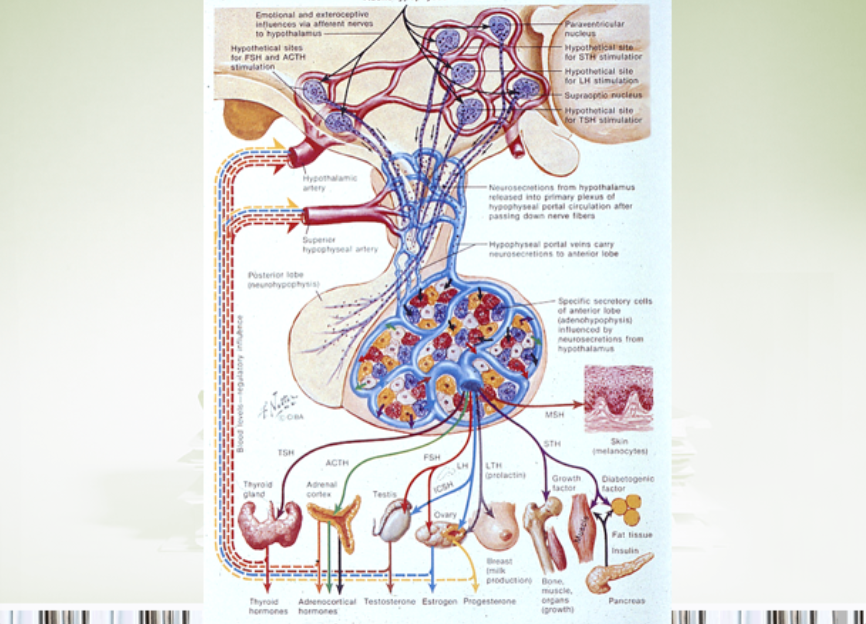

这张图看起来好复杂啊!其实一点也不复杂!只需要关注四个主要内分泌腺体:

- 甲状腺:在图中标为红色,这就是甲状腺。

- 肾上腺。

- 性腺:这三个性腺图示被画成一组。

- 生长激素:那四个是生长激素。

生长激素外挂的那个是黑色素(melatonin,编注:大陆译为褪黑素)。Melatonin是控制我们的昼夜节律的,而非皮肤色素。现在把 melatonin 拿来当药吃,实在是有点缺德。如果有时差的话,吃1 ~ 3 个毫克可以调整时差,但现在给患者吃 25 毫克拿来治忧郁症,其实他们根本就没有做过内分泌的基本研究。我从1980年到1990年将图中画出来的这些从上到下都进行了研究,一共研究了10年。

迪比美松不被压抑测验(DST)

在1981年,Carroll发表了一篇研究文章,提出通过DST(迪比美松不被压抑测验)可以诊断抑郁症。当时这一发现引起轰动,方法简单,只需服用迪比美松并在次日抽血三次进行检测,就可以测出来到底有没有忧郁症,诊断的敏感度约为60%,特异性可达80-90%,比X光检查还要精准。当时,如果用DST来诊断抑郁症患者呈阴性结果,说明患者并非抑郁症,医生如果上台报告说这个人是抑郁症的话甚至被请下台。后来发现DST存在许多问题,就逐渐被淘汰了。

我在那段时间很嚣张的时候,把抑郁症、双相症、内分泌忧郁症、情绪低落型疾病,一个主题写一篇论文,并在医学会上发表。医学会总共发表了26篇文章,我一个人发表了 10 篇,就专注于这个领域。

理论验证

关于抑郁症是否由于去甲基肾上腺素的减少引起,学界开展了大量研究。包括Post和Goodwin等知名研究者在内。Goodwin 是 NIH(美国国家卫生研究院)的负责人,Post是跟他一起的负责人。他们在脑脊髓液、血液、尿液、血浆、脑浆等样本中进行检测,但结果并不一致,高低不定,最终未能证实这个假说。因此,去甲基肾上腺素与抑郁症的关联是假说中的假说,都没有办法证实。

同样的情况也出现在血清素的研究上。Post和Carroll(就是做DST 的那个)等人通过对脑脊髓液进行检测,但结果有大有小,有高有低,依然没有明确的差异性,无法证实这个假说。1980年代,还是可以做脑脊髓液研究的。后来,研究者尝试更精细地划分,抑郁症种类多达45种,而双相症只有一种,再分也只是分为第一型双相症、第二型双相症,于是就分成了7种。结果抑郁症研究出来,有些比双相症高,有些没有差异。按症状来分,结果也是一样。

因此,至今无法通过脑脊髓液、尿液或血液中的去甲基肾上腺素水平准确地为双相症或抑郁症做出鉴别。

对于Melancholia(内因性抑郁症),通过实验并没有找到明确的生理指标。最终的研究中有一个有趣的发现:凡是有自杀倾向的患者,其血液中的血清素水平往往较低。这是世界一致公认的。这里说的“自杀倾向”,是指那些曾尝试自杀但未成功的情况,例如上吊,已经吊上去但绳子断了,或者已经服毒却没死成。这类患者的血清素水平普遍较低。Van Praag和Roy等著名研究者终于得出结论:血清素水平降低会导致自杀。

1987年,一种名叫氟西汀的药物问世,这款药物由John Davis(中文名江大卫)发明。他在香港出生,先后就读于台湾大学和美国Indianapolis的印第安纳大学。氟西汀能够提高血液中的血清素水平。该药于1987年上市,但到了1990年,英国剑桥大学的研究者提出吃了该药让人比较容易自杀,导致诉讼索赔金额高达数亿美元。由于我与江大卫很熟,这个药在 Indianapolis 上市的时候,他邀请我去,委托我们在四年内收集400名患者的数据,以验证氟西汀是否会使自杀增加。最终我们在四年内收集了360个患者的数据,于1993年发表结果:氟西汀的确会增加自杀倾向和自杀念头,但不会使真正自杀的人数增加。

到了2000年左右,BBC(英国广播公司)对我们进行了跨洋采访,问我们这批数据有没有受到礼来药厂的压力,他有没有给我们好处让我们修改资料?我们的 360 本原始资料全部收起来保存在库房里,被他们全部调走,去做打官司的证据,因为有患者吃了氟西汀自杀了。但研究表明这个自杀并非因服用氟西汀所致,而是患者本身就想要自杀,不是因为吃了氟西汀自杀的。有人质疑:既然血清素降低会增加自杀倾向,那为什么提高血清素的氟西汀会反而增加自杀念头?这两个并不矛盾。

临床症状分类。早期发作的,症状比较严重的,有自杀倾向,有家族史的,就可能变成双相症。这一分类由Catherine Merikangas提出。我们的研究显示,早期发病、症状比较严重、DST异常反应、与生活压力无关的抑郁症更容易转变为双相症。

综上所述,我得出一个简单的结论:当前关于抑郁症的各种假说都是“假假说”。我们仅基于这些假说就开始进行药物治疗。

CIU Kepha 学院临床心理辅导硕士专业 客座教授

- 北京怡宁医院主任级医师

- 中国台湾成功大学医学院附属医院精神部教授兼主治医师

- 美国德州精神医学研究中心精神药物学研究员

- 美国耶鲁大学遗传系及精神医学部 客座研究员

- 获得中国台湾精神医学会终身成就奖

- 专长:精神医学、精神药物学、 生物精神医学、分子遗传学

- 出版专著18部,专业期刊论文 近400篇

- 超50年行医过程中一直坚持 临床、带博士研究生科研、 授课及心理治疗四者 结合的 精神科临床及药物专家,至今 累计出诊保守计算35万人次以上